余志峰:《输油管道工程设计规范》与我国输油管道建设

来源:《管道安全保护》2025年第3期 作者:余志峰 时间:2025-9-25 阅读:

《管道安全保护》编辑部:1970年8月3日,党中央批准建设具有重大战略意义的大庆至抚顺的我国第一条长距离、大口径原油管道。在不断总结经验的基础上,1994年,管道行业首部国家强制标准《输油管道工程设计规范》正式颁布施行。在此后20年时间里,规范历经3次修订,日臻完善,为我国输油管道高质量建设和发展,缩小与国际先进水平的差距发挥了重要作用。今年是这部规范2014版实施10周年,我们特别邀请到中国石油天然气管道工程有限公司(原管道设计院)线路设计专家、教授级高级工程师余志峰,请他回顾并介绍有关情况,与大家一起分享心得体会。

邮箱:guandaobaohu@163.com。

编辑部:今年是GB 50253―2014《输油管道工程设计规范》实施10周年。请您向读者简要回顾一下这部规范修订过程和主要内容特点。

余志峰:国家强制标准GB 50253《输油管道工程设计规范》首次发布时间为1994年,历经2003年修订、2006年局部修订和2014年修订,经过30多年来的发展,不断完善,对我国输油管道建设发挥了重要的指导作用。现行版本为2014版,于2015年4月1日起正式实施。

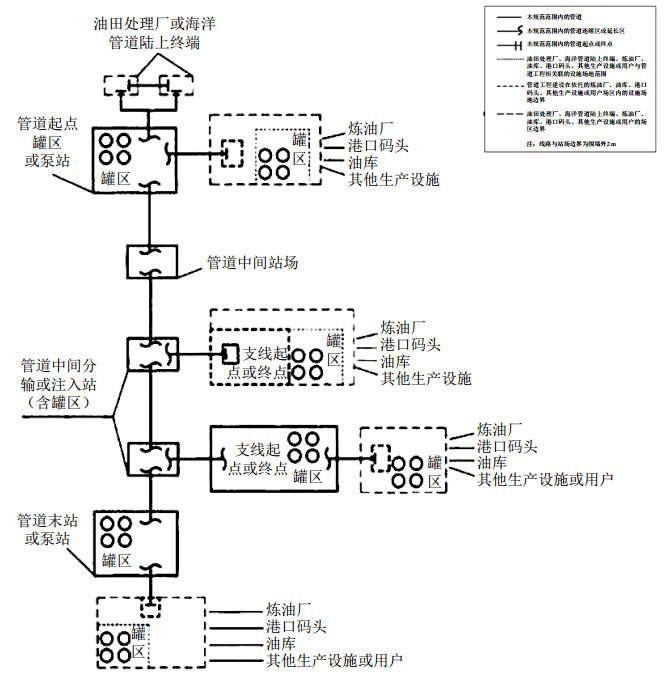

2014版规范修订工作于2011年立项,标准编制组深入调查研究,认真总结经验,参考有关国际先进标准,并广泛征求意见,历经3年修订而成。修订的主要内容有:与法律法规、标准规范的协同;规定了与上下游企业和设施的界面划分范围(图 1);补充、修订管道并行敷设的相关规定;增加了管道水工保护的相关规定;补充、修订有关原油管道加热、顺序输送的相关规定;补充、修订有关成品油管道顺序输送工艺设计的相关规定;修订了输油站内管道的许用应力计算相关内容等。

图 1 规定了输油管道工程与上下游相关企业及设施的界面划分

修订后的2014版规范共有9章和10个附录,主要内容包括:总则,术语,输油工艺,线路,管道、管道附件和支承件设计,输油站,管道监控系统,通信,管道的焊接、焊接检验与试压等;涵盖了管道所有组成件和支承件的设计,包括工艺、线路、材料、结构、自控、通信等专业设计以及主要的施工技术要求,是个综合性标准,内容全面、指导性强。

编辑部:2014版规范对我国输油管道建设发展起到了积极作用,主要体现在哪些方面?

余志峰:2014版规范实施10年来,我国输油管道建设快速发展,管道建设水平稳步提升,突出体现在以下几个方面。

(1)管网规模进一步扩展,结构更加优化。截至2023年底,全国长输油气管网总里程约19万公里,其中原油管道3.3万公里、成品油管道3.3万公里,与10年前相比,里程分别增长6000公里和1.2万公里。从空间布局来看,我国已形成"东西半环、海油登陆"的原油通道格局和"北油南运、沿海内送"的成品油运输通道布局。西北与西南相连、东北与华北华东贯通的管网结构,有效支撑了区域间的能源调配。

(2)安全、环保理念和合规建设已逐步成为共识。全面落实各级政府相关职能部门和单位对管道线路路由和站场选址的意见,配合开展安全、环境影响、矿产压覆、文物调查、地灾、地震、防洪、雷电、水保、节能、职业卫生、社会稳定性等方面的评价工作,保证了工程建设的合法合规。山体定向钻、TBM技术、反井钻技术(图 2)等非开挖穿越技术得以应用,在降低对环境影响的同时,保证了管道运行期的安全。高后果区识别和评价贯穿设计各个阶段,从源头上管控风险,为管道完整性管理奠定基础。

图 2 反井钻工程应用示例

(3)材料和设备国产化实现重大突破,制造技术自主可控。国内管线钢品种齐全,产能充足,X70/X80钢级大变形钢管实现国产化。2500千瓦级输油泵、大口径高压阀门、三通盲板等组成件均实现国产化,成功研发了﹣45℃低温管材和管件。全自动焊接装备、无损检测设备、机械化补口装备等施工装备也都实现了国产化,可以支撑国家管网的自主建设。

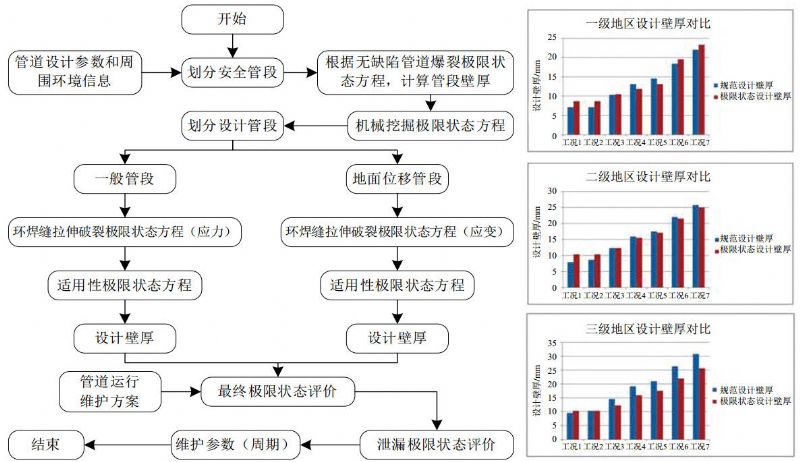

(4)结构设计方法进一步发展。在完善应力设计方法的基础上,研发并应用了适用于强震区、活动断层、冻土地区、采空沉陷区等地面位移地段的应变设计方法,健全了结构设计方法,保障了管道本质安全。开发了基于可靠性的极限状态设计方法(图 3),以安全等级替代现有的地区等级(输气管道)或重要管段(输油管道)划分,实现全生命周期管道风险可控,为结构设计方法的变革奠定了基础。

图 3 基于可靠性的极限状态设计流程及应用效果分析

(5)全面推行自动焊,施工质量可控。全面推动应用自动焊技术,形成了涵盖平原、山区、水网等全地形地貌的自动焊施工工艺,焊接效率和合格率明显提升。与自动焊配套的全自动超声检测(AUT)、相控阵超声检测(PAUT)、X射线数字成像检测等数字化无损检测技术广泛应用,可及时反馈环焊缝焊接效果,保证环焊缝质量稳定、可靠。

(6)数字化、智能化设计和移交成为管道建设的通用要求。以数据驱动的线路数字化平台、多专业协同的站场三维数字化平台等数字化设计工具的研发和升级支撑了设计产品的全面数字化。为实现对管道及周围环境的“全面感知”,广泛应用了空天地一体化监测、视频监测、管体应力、应变监测、分布式光纤预警等智能化设计技术,满足建设智能管道和智慧管网的需求。编制了数字化交付标准,规范了数字化移交工作。

(7)标准体系更加完善。在2014版规范的基础上,相应的材料、施工、检测等标准规范都得以配套发展,特别是国家管网的DEC文件覆盖面更广,涉及管道建设的各个环节,这些标准和文件保障了管道的高质量发展。

总之,2014版规范实施10年来,指导了中俄原油二线管道,董家口港—潍坊—鲁中鲁北原油管道,日照港—京博原油、成品油管道,青藏成品油管道等工程的建设,使用情况总体良好。

编辑部:您觉得《输油管道工程设计规范》还有哪些可以提升的空间?

余志峰:从2014版规范实施过程中我们收到的咨询意见以及标准周期管理的要求来看,有必要择机对其进行修订。重点考虑以下几个方面。

(1)与法律法规、标准规范的协调性。10多年来,国家出台和修订了一批与管道建设相关的管道保护法、安全生产法、环境保护法、防洪法、黑土地保护法等法律法规。与管道建设相关的标准规范也有更新,如新编了目前处于征求意见阶段的全文强制性工程建设规范《输油管道项目规范》、新修订的GB/T 34275―2024《压力管道规范 长输管道》已发布实施等,2014版规范在后续修订过程中需要做好与相关法律法规、标准规范规定的内容协调。

(2)规范的内容可以适当扩充。随着新编《输油管道项目规范》的发布实施,《输油管道工程设计规范》将成为国家推荐标准,标准的适用范围和具体内容可以适当补充和细化,如明确设计温度的规定,增加设计使用年限的规定,增加穿跨越章节,将防腐和保温单列章节并补充站内管道和设施防腐的内容等。

(3)体现行业技术发展成果。及时吸纳新材料、新方法、新工艺等最新的科研成果。在结构设计方法中明确应变设计方法的适用条件和设计准则,甚至有条件地使用基于可靠性的极限状态设计方法。在穿越工程中增加TBM、直铺管法等方式,补充数字化、智能化设计的相关规定等。

(4)完善现有的条款内容。在选线原则、管沟加宽裕量中体现自动焊应用的需求;阀室选址考虑防洪、与周围建筑物和构筑物间距等规定;管道标识中增加高后果区的要求;增加水土保持和土地复垦的相关规定;在强度设计系数中考虑高后果区的要求;完善当量应力组合的表达式;补充完善管道径向、轴向稳定性校核的规定。根据工程实践做法,补充完善焊接与检验规定;细化管道试压分段规定等。

编辑部:2022年本刊曾对您做过一次专访,题目是“如何理解管道线路与周围建(构)筑物距离的法律规定”。2024年底,您受邀在甘肃省管道保护协会二届四次理事会上就管道保护法第十三条、三十条修订提出了建议,您的精辟见解使不少读者受益良多。目前,管道保护主管部门依据管道保护法第十三条规定,将新建管道选线与周边建筑物、构筑物的保护距离纳入行政许可管理,您对此有何建议?

余志峰:设置保护距离主要是为了保护管道周边建筑物、构筑物安全(图 4),现行输油管道、输气管道工程设计规范关于管道与周边建筑物、构筑物的距离要求,只是出于保障管道自身安全的考虑,不能作为执行的依据。管道保护法第十三条要求,管道建设选线应当与建筑物、构筑物和铁路、公路等保持本法和有关法律、行政法规以及国家技术规范的强制性要求规定的保护距离,但是目前还没有相关的法律、法规和技术规范可以遵循。所以,建议首先研究制定保护距离标准,并且明确什么样的建筑物和构筑物需要设定保护距离。其次,制定保护距离标准,应遵循管道保护法提出的保障管道及建筑物、构筑物安全和节约用地的原则,兼顾管道和地方发展。再次,目前管道建设程序已经理顺,应尽量避免再设立新的行政许可事项,建议纳入安全评价的结论中。

图 4 新建安置房临近管道建设

编辑部:近年来二氧化碳输送管道开始兴起,它和油品输送管道有何不同,如何从设计角度来保证管道的安全性?

余志峰:二氧化碳输送管道是碳捕集、利用与封存(CCUS)的关键环节,是连接减排技术与规模化应用的“桥梁”,对实现碳中和、工业绿色转型和能源安全具有战略意义。二氧化碳输送管道已纳入了国家和地方规划,在建和规划的二氧化碳管道分布在环渤海、长三角、珠三角和西北地区等重点区域,还有跨区域的骨干管网等。国内外围绕二氧化碳管道开展了大量的科研课题,标准规范也在逐步完善中。二氧化碳可以不同的相态进行输送,当采用液态、密相和超临界输送时,与油品输送管道相似,在保证管道安全输送上要重点关注以下几个方面。

(1)严格执行标准规范。国际上的主要标准规范有:ISO 27913:2016《碳捕集与封存(CCS)—CO2输送管道系统》、DNV-RP-F104:2021《设计和运行二氧化碳管道》等;国内标准规范有:GB/T 42797―2023《二氧化碳捕集、输送和地质封存 管道输送系统》、SH/T 3202―2018《二氧化碳输送管道工程设计规范》,还有一些地方和团体标准,二氧化碳管道建设的标准体系正在逐步完善。在设计中应严格执行现行标准规范,来确保管道的安全性。

(2)在工艺系统设计方面,要根据介质特性、输送规模、运输距离等合理选择气相、液相、密相或超临界等输送方式。要做好压力和温度控制设计,保证在流动过程和泄压过程中相态的稳定。

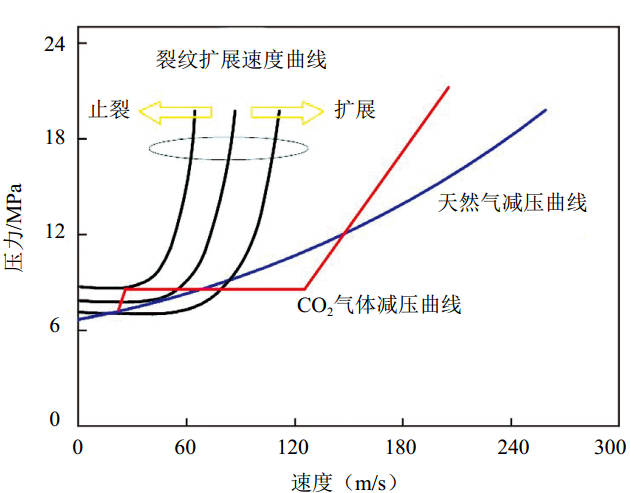

(3)在管材选择上,要根据介质组分和运行工况判定其腐蚀性,合理选择耐腐蚀管材或采取其他内腐蚀控制措施。对于钢制管道要进行断裂控制设计,防止长程的延性断裂扩展(图 5)。

图 5 超临界二氧化碳减压曲线与天然气减压曲线的对比示意图

(4)在管道失效风险控制上,要合理评估二氧化碳管道泄漏或破裂的危害,并提出相应的预防措施。二氧化碳管道泄漏或破裂的危害主要包括近场冲击波、低温冻伤、窒息等造成的人员伤亡,以及远场的二氧化碳及其所含的H2S、CO等杂质对人体健康的威胁。可考虑采取足够的埋深、防范第三方损坏的措施等降低失效概率,以及设置并应用管道泄漏监测系统,及时发现危害以降低管道失效后果。

编辑部:感谢您接受我们的采访。

余志峰简介:教授级高级工程师,自1998年参加工作以来,一直从事管道线路设计和科研工作。主持或参与的工程分布于中国、利比亚、苏丹、缅甸、喀麦隆、加拿大等国家,先后完成了国家科技支撑计划、中国石油集团公司和管道局等课题十多项,多项科研成果达到国际先进水平并填补了国内空白。主编国家标准、石油行业标准、中国石油集团公司标准5部,在各类会议、核心期刊发表论文20余篇。

上篇:

下篇:

甘公网安备 62010202003034号

甘公网安备 62010202003034号