关于加强甘肃省域范围内油气管道保护工作的对策建议

来源:《管道安全保护》2025年第2期 作者:甘肃省管道保护协会课题组 时间:2025-7-20 阅读:

甘肃省管道保护协会课题组

管道运输作为与公路、铁路、海运和航空并列的五大运输方式之一,具有高效、经济、安全、环保的特点。据资料显示,世界上99%的天然气和85%的原油通过管道运输。早在1865年美国就建成世界上第一条输油管道,到2022年全世界油气干线管道总长度达到203万公里。我国于1974年建成第一条长输管道,将大庆原油输送至秦皇岛,至2023年底国内油气干线管道总长度达到18万公里,位居世界第三。

由于油气介质具有高压、易燃和易爆的特点,管道一旦被损坏导致能源供应中断,影响社会正常运转,同时还极易发生火灾爆炸和人员伤亡事故,给人民群众生命财产带来严重损失。因此,不管是发达国家,还是发展中国家,对管道保护都十分重视。我国于2010年颁布实施了《石油天然气管道保护法》(以下简称《管道保护法》),着重从政府管理体制、管道规划建设运行、工程交叉相遇和法律责任等方面明确管道保护要求,重点防范管道上方违法占压、施工挖掘和打孔盗油等影响管道安全的行为,旨在以法律的权威性保障油气输送安全,切实维护国家能源安全和公共安全。

1 甘肃省域范围内油气管道分布和保护现状

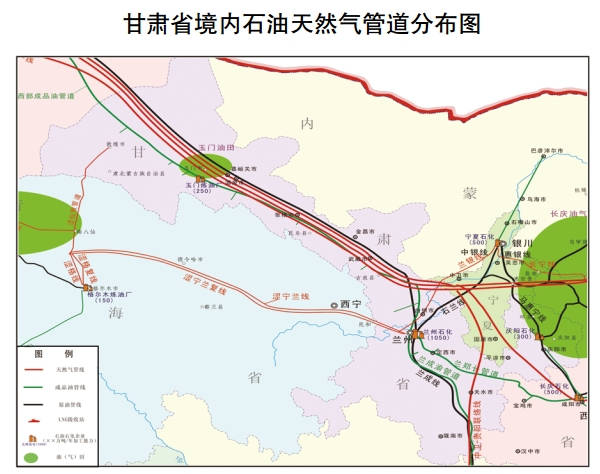

甘肃是连接新疆和中亚油气资源与内地的唯一重要通道。本世纪之初,随着西部大开发战略的深入实施,油气管道建设大规模展开,贯穿东西、横跨南北的17条跨省能源大“动脉”加快形成,甘肃省域范围内油气干线管道总长度接近1万公里,位居全国前列。

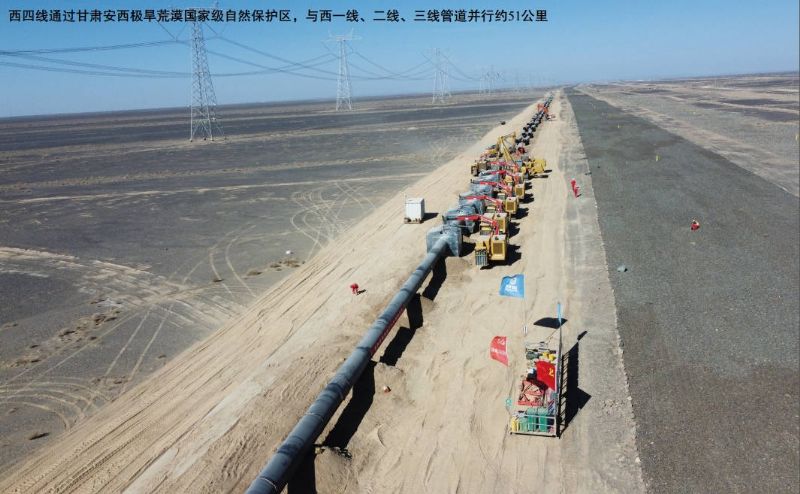

其中,过境甘肃省的西气东输工程,是世界级管道工程,由已经投产的一线(新疆—上海)、二线(中亚—香港)和正在建设的三线(中亚—福建、广东)、四线(中亚—中卫)组成,管道总长度超过2万公里,承担了全国天然气输送量的50%。这4条线全部经过甘肃省河西走廊,敷设总长度4000多公里。截至2024年底,西气东输工程累计输送天然气9600亿立方米,其中输往长三角地区和珠三角地区5000亿立方米,给4亿多人口送去清洁能源,为保障能源供应、建设美丽中国作出了应有贡献;全省有52个县(区、市)通了天然气,广大人民群众享受了管道建设带来的红利,生活环境质量也得到明显改善。此外,鄯善—兰州原油管道、兰州—成都—重庆成品油管道、兰州—郑州—长沙成品油管道等长输干线管道的建设,彻底解决了长期困扰甘肃省利税大户兰州石化公司原料输入和产品外运难题,有力保障了企业正常生产经营,有效助推了国家能源战略的落地实施。

甘肃省委、省政府历来高度重视管道保护工作。2004年省政府第20号令颁布了《甘肃省石油天然气管道设施保护办法(试行)》,先后7次与中石油集团共同举办管道保护工作会议,协作建立了覆盖管道沿线市县乡村的管道保护体系。长庆油田陇东油区曾是打孔盗油重灾区,政企警通力合作严厉打击盗油、收油等违法行为,作案数由高峰时一年6000多起降低为几十起,地企关系由“冤家”变成“亲家”,形成了“共建、共享、共赢”的新发展格局,2009年时任国家副主席的习近平同志在庆阳市考察时称赞其为“和谐模范油区”。

2011年,甘肃省工信委和中石油集团共同创办了国内唯一的《管道保护》期刊(内刊),10多年来刊载原创文章2700多篇,受到有关方面的重视与好评,目前已移交国家石油天然气管网集团管理并取得了正式刊号。2014年成立了国内唯一的省级社会组织——甘肃省管道保护协会,理事单位由中石油集团长庆油田、管道工程局和国家管网集团所属9家管道企业,中国石油大学等高校和自然资源规划、生态环境保护、管道规划设计等研究机构,公路、水利、电力、铁路等线性工程单位组成,先后承担了多项管道保护工作和研究课题,较好地发挥了政府和企业的桥梁纽带作用。

多年来,甘肃省把油气管道安全保护纳入全省工作大局,不断创新体制机制、完善责任体系,建立政府主导、企业主责、地企合作、社会参与的工作格局,持续强化依法保护、源头治理、规范管理、群防群治的工作举措,逐渐形成了事有所管、管有所依、依有所循、循有所考、考有所评的管道安全保护“甘肃模式”,为保障国家能源安全和公共安全作出了重要贡献。2024年初,国家管网集团成立了甘肃公司(管辖甘肃、青海、西藏境内的管道),在用管道里程居集团首位,进一步凸显了甘肃作为国家能源战略通道的功能作用和重要地位。

2 存在的问题及原因分析

随着我国经济社会快速发展,油气管道保护和运维仍面临诸多问题与挑战。从国内状况看,主要是:一些单位和个人违反管道保护距离制度,违法建设或者从事其他施工挖掘作业;一些地方打孔盗油(气)等破坏管道的违法犯罪活动屡禁不止;一些远离城乡居住区的管道现在被开发区、居民楼、学校、医院、商店等建筑物包围或占压,形成高后果区。国家油气输送管道隐患与高风险区域管理平台统计显示,截至2023年10月,全国共有人员密集型高后果区11 590处,占总里程的12.8%。高后果区管道一旦发生泄漏,极有可能造成较大的人员伤亡或环境污染事件。如,2013年发生在青岛市黄岛经济开发区的“11·22”输油管道泄漏爆炸重特大事故,造成63人遇难,156人受伤,直接损失7亿多元。

从甘肃省实际看,管道保护工作有着比较好的基础,多年未发生严重安全生产事故,安全形势总体稳定向好,但稳中有危,稳中有险。特别是油气管道所经过的山区、绿洲、城镇、沙漠戈壁,环境复杂多变,个别隐患犹存,违法占压、第三方施工挖掘损坏管道现象时有发生,高后果区管理难度大,影响管道安全和公共安全的风险因素较多。概括起来,主要是:

(1)管道用地和土地权利人矛盾突出。通常情况,管道企业仅在两年左右的建设期取得临时用地权利,然而后续管道运行期则长达四五十年,导致与土地权利人之间产生了一些矛盾。如前些年发生在张掖、酒泉等地管道上方农作物减产问题,农户要求补偿而引发持续上访。《管道保护法》规定:“为了保护管道安全,在管道上方禁止种植果树等深根植物、修建温室和使用机械进行挖掘施工等。”《民法典》规定:“土地承包经营人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等享有占有、使用和收益的权利,有权从事种植业、林业、畜牧业等农业生产。”很明显,管道企业在没有获得用地权利的情况下,是无法与土地承包经营人达成一致的,其直接后果就是企业不得不使用大量人力在管道上方巡护,甚至动用无人机、光纤预警和视频监控等技术装备,以防止出现占压和施工挖掘损坏,管道维护成本明显上升。

(2)管道与建筑物的保护距离不明确。《管道保护法》第十三条规定:“管道建设的选线应与建筑物、构筑物保持国家技术规范的强制性要求规定的保护距离。”第三十一条还规定:“在管道周边修建建筑物、构筑物应当符合国家技术规范的强制性要求。”但由于至今没有相关国家技术规范出台,一些管道与居民小区、学校、医院、车站、商场间距不足,人口密集型高后果区增长过快。如兰州市安宁区中海河山郡社区修建在原油和成品油两条干线管道旁边,该社区有31栋住宅楼,离管道最近处不足10米,存在较大的安全隐患。

(3)管道规划与国土规划衔接不畅。《管道保护法》第十二条规定:“管道建设选线方案经审核符合城乡建设规划的,应当依法纳入当地城乡规划。”据了解,甘肃省境内管道数据尚未完全纳入国土空间规划,使得管道工程与铁路、公路、高压输电线路等其他工程相遇时出现相互干扰和保护不到位的问题。特别是像河西走廊经济带地域狭长,土地资源宝贵,过境的6条油气干线管道本应采取管廊形式集中通过,但由于缺乏规划,分散的布局给沿线土地利用带来不利影响。

(4)相关部门法定责任不明晰。《管道保护法》第五条规定:“省能源主管部门主管全省管道保护工作,省政府其他有关部门在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。”目前,甘肃省能源主管部门和应急管理、市场监管、自然资源、公安等相关部门没有将法律规定写入本部门的三定方案,造成管理边界不清,难以形成有效合力。同时,保护与安全密不可分,全省铁路、公路、电力等部门均实行一体化管理,而管道的安全生产和保护工作则分别由省应急和能源部门负责,由此造成了交叉重复和管理“真空”现象。

(5)管道保护法制体系不健全。《管道保护法》颁布实施以来,甘肃省一直没有出台配套的地方法规和部门规章。实践证明,仅靠《管道保护法》的原则性规定难以应对当前管道保护工作所面临的诸多矛盾和挑战,如管理体制机制不顺畅、保护距离不明确、管道用地权利不清晰,等等。这些问题,都亟需结合上位法规定和省情实际,制定针对性强、可操作的地方法规和规章加以规范,从而走出无法可依的现实窘境。

3 几点建议

习近平总书记视察甘肃时强调指出,要切实抓好安全生产,常态化排查整治风险隐患,提高防灾减灾救灾和应急救援能力。加强管道保护,是全面贯彻落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神的题中应有之义,更是以高水平安全护航高质量发展的内在要求。具体建议如下:

(1)坚持把管道保护纳入国土规划重要内容。自然资源部门要统筹能源安全与国土空间保护利用,按照《管道保护法》第三十一条“保障管道及建筑物、构筑物安全和节约用地”的原则,加强管道项目选址论证,将管道规划纳入“十五五”国土空间规划统一管理,做到各专项规划与管道规划相协调,处理好管道与公路、铁路、电网相交相遇关系,在管道经过较多的区域规划修建集中管廊,真正做到既节约利用土地资源,又保证油气管网安全运行。

(2)科学设置管道安全保护带。按照《管道保护法》第三十条规定并参考发达国家和地区的做法,可在管道中心线两侧设立保护带,其范围根据管径、压力、输送介质及人口和建筑物密度确定,以便在紧急情况下有缓冲地带和时间。保护带范围内原则上禁止修建医院、学校、居民小区等人口密集场所,特殊情况下还应进行专项风险评价,提出保护方案并报管道所在地县级以上政府建设主管部门和管道保护主管部门批准后方可实施。

(3)注重采用地役权方式解决管道用地。《民法典》规定:“地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己不动产的效益。”近年来国内政界、学界和管道运营者对各类管道用地作了大量比较研究,多数观点赞同采用地役权方式,由当地政府组织管道企业与土地权利人签订地役权合同,明确当事人双方的权利义务,对确实影响土地使用的,由省级政府主管部门根据对土地使用影响程度制定补偿标准。这种办法既符合我国集约化用地的土地政策,管道企业无需为征地支付高昂成本,同时还有利于调动土地权利人保护管道的积极性,降低企业为清理占压、预防施工挖掘损坏等所支付的高额费用。

(4)着力理顺管道安全和保护管理体制。据了解,江苏、山西、山东、陕西、新疆、青海等大多数省级能源主管部门的三定方案都明确了管道保护管理职责,并指定有关处室及专岗负责管道保护业务。因此,建议以贯彻落实党的二十届三中全会精神为契机,对全省能源主管部门以及应急管理、市场监督、自然资源、生态环境、公安等与管道安全保护工作有关的部门的三定方案中,依法明确规定管道保护管理职责。同时,参照国家能源局对电力行业的监管方式,在省能源主管部门设立管道(能源)安全监管机构,对管道安全生产和保护实行一体化监督管理,并牵头推进跨部门综合监管。

(5)加快制定出台甘肃省石油天然气管道保护条例。目前浙江、山东、天津、贵州等省市已出台管道保护地方法规,新疆、辽宁等省正处在调研起草阶段。2016年—2017年省能源局曾委托省管道保护协会完成了地方条例的调研起草工作,草稿征求并吸收了全国人大法工委和省人大法工委、国务院法制办和省政府法制办,以及管道企业、社会公众等方面的意见,已经有比较好的基础。建议将《管道保护条例》列入省人大立法计划,经多方调研论证后,争取早日形成有甘肃特色、操作性强的条例草案。

(6)深入开展管道保护法律研究与实践。鉴于《管道保护法》长期未做修订,已不能完全适应当前形势,国家管网集团在2024年度工作报告中提出要推进管道保护法修订工作。建议甘肃省积极参与试点工作,政企共同开展调查研究,全面总结经验教训、寻找差距不足,为《管道保护法》修订完善提供经验借鉴。省级层面可建立由政府部门、管道企业、油田企业参与的管道建设与保护工作联席会议制度,统筹协调管道规划与其他专项规划的衔接,制定《管道保护法》普法计划,协调处理管道保护中的矛盾和问题。要充分发挥管道保护协会桥梁纽带作用,动员更多的民间力量参与管道保护工作,开展相关工作,提供力量支持。

我们相信,甘肃作为西部重要的能源基地和管道大省,完全有条件有能力先行一步,为推进油气管道保护法制化进程、保障国家能源安全和管道安全作出应有贡献。

(课题组长:朱行之,甘肃省管道保护协会会长、名誉会长,《管道安全保护》主编。课题组成员:韩凤彪、姜长寿、崔振兴、邓治超)

本文转载自中共甘肃省委政策研究室《智库专呈》2025年第3期(总第100期)。

上篇:

下篇:

甘公网安备 62010202003034号

甘公网安备 62010202003034号